雅安平羌渡

雅安多水,因而多桥“平羌渡,东门外二里,二水会合,水急滩深,官设渡船,以济行人。名平羌者,因武侯南征羌夷故名。古代的平羌渡繁忙喧嚣,见证了无数行人、商人和马匹往来,形成了独特的渡口文化。平羌渡是雅安的宝贵历史文化遗产,现今进行了精心保护和修缮,使其历史价值得以传承和发扬。

发布时间:2025-03-21

浏览量:467

发布者:古今和

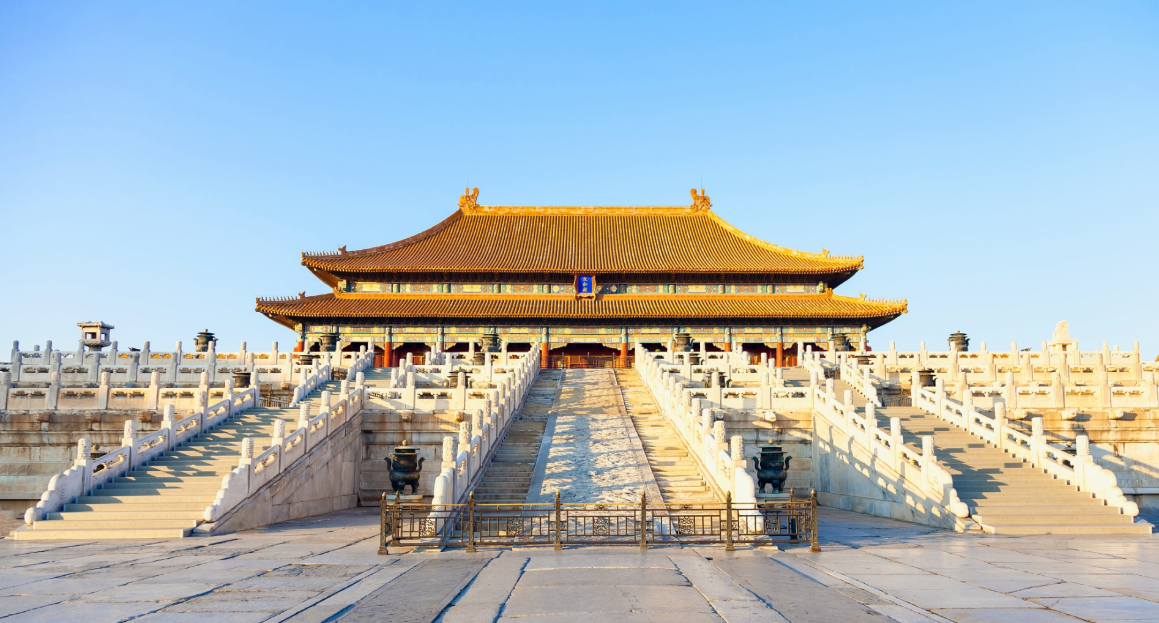

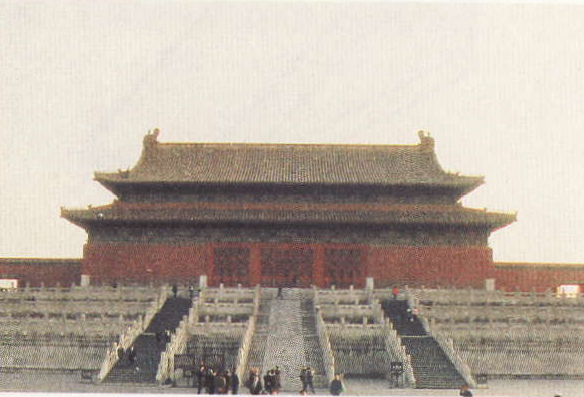

台基单独看是一个高出地面的台子,与建筑物结合时,它就是建筑物的底座。台基的四面全部为砖石砌筑,里面大多填土,表面也铺墁砖石,坚固结实,形体大多比较方正。中国古代大部分的建筑都筑有台基,而且越是等级高的建筑,台基也越为显著、高大。有些重要建筑就干脆用装饰精美的须弥座作为台基,如北京故宫中的太和殿等三大殿的台基。#古今和

太和殿

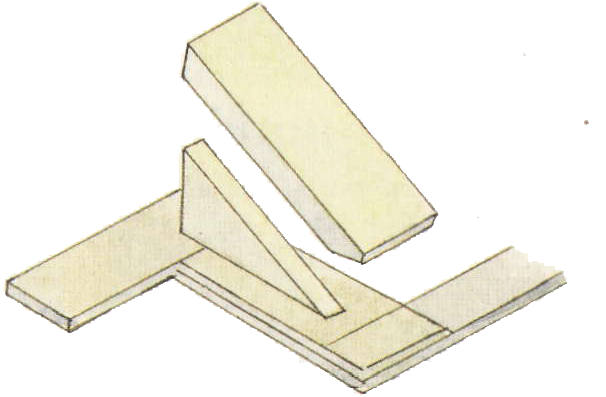

如意踏跺

台阶中间砌置的一级一级的阶石称为“踏跺”,宋代时称为“踏道”。“如意踏跺”是踏跺中的一种,就是踏跺的两侧没有垂带石,从台阶两侧可以直接看到踏跺的退齿形状。有的如意踏跺不仅从侧面看层层退缩,而且从正面看,石阶也是从下到上逐步减短。此外,用天然石块砌成不规则形状的台阶,也叫如意踏跺。如意踏跺常用于园林或住宅建筑中。#古今和门窗

天然石如意踏跺

天然石如意踏跺是如意踏跺中的一种,也是踏跺两侧没有垂带。天然石如意踏跺与一般的如意踏跺的不同之处是:它由天然石块铺砌而成,看起来比较自然随意,石头不经刻意雕琢。这种天然石的如意踏跺更适用于普通住宅与园林中,尤其是适合追求自然山水意味的园林。#定做仿古门窗定制厂家

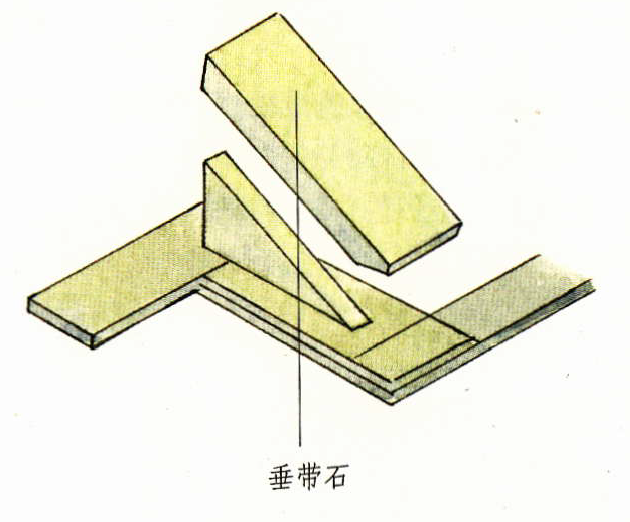

垂带踏跺

两边安有垂带石的踏跺,叫做“垂带踏跺”。其形象主要是区别于不设垂带石的如意踏跺。

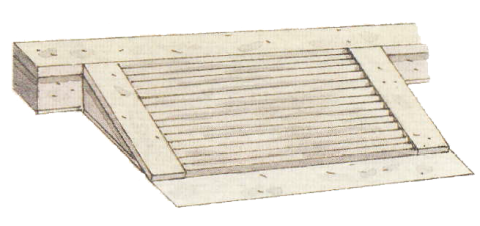

礓碴

礓碴是慢道的一种,即,台阶不是一步一个阶或一个级,而是用砖、石等的棱角向上侧砌成搓衣板似的路,路面呈锯齿形,锯齿比较整齐,而且不是突出得过高。这样的路面不但可以行人,更方便车马通行。除了一般建筑前方的礓碴外,在城墙上的马道也多采用礓碴形式,方便城上、城下运输物品。#古建仿古门窗定做

辇道

辇道是一种有坡度的道路,但坡度比较平缓,便于车马通行。在唐、宋时期的壁画中,就有置于踏跺之间的辇道。后来,辇道上又被雕刻上了水、云、龙之类的装饰,渐渐地演变成了御路,也就失去了它原有的行走功能。

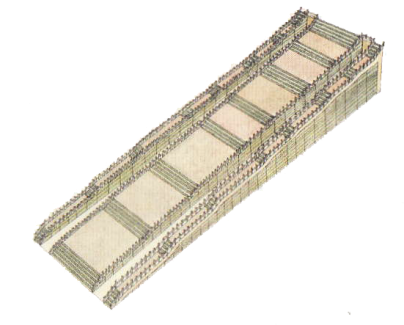

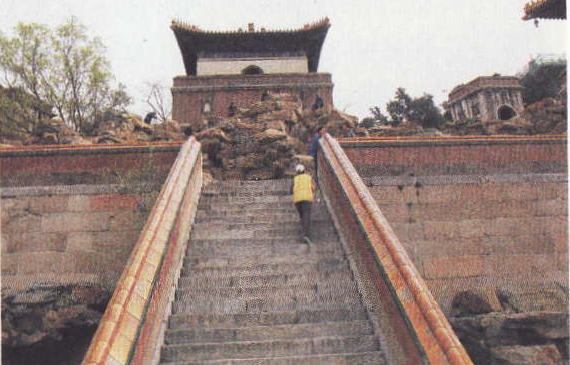

龙尾道

当坡道较长时,可以将坡道做成平、坡相间的形式,而这种长长的逐步上升的坡道,形象就如微有起伏的龙尾,所以称为“龙尾道”。龙尾道实际上就是种形体较长的阶梯,长者可达百米左右。龙尾道大多用在宫殿建筑前方,以增加宫殿建筑的气势。关于龙尾道的形象,可以从唐代大明宫含元殿复元图中看到。唐代大明宫含元殿前的龙尾道,上下共有七折,分左中右三阶,中为皇帝行走的御道,两侧为臣僚上殿通道。#仿古门窗定做公司

陛石

用来铺设御路的石块就叫做“陛石”。既然是铺设御路,所以石块都是汉白玉或大理石之类比较珍贵的石料,而不是普通的石头。这些石块的表面还雕饰有各种精美的纹样,尤其是龙、云、山、海之类最多。#定制公园木凉亭

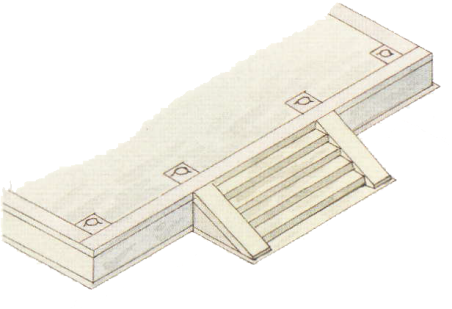

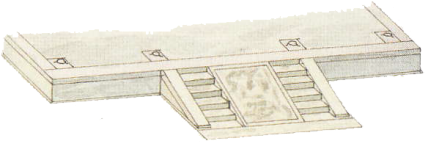

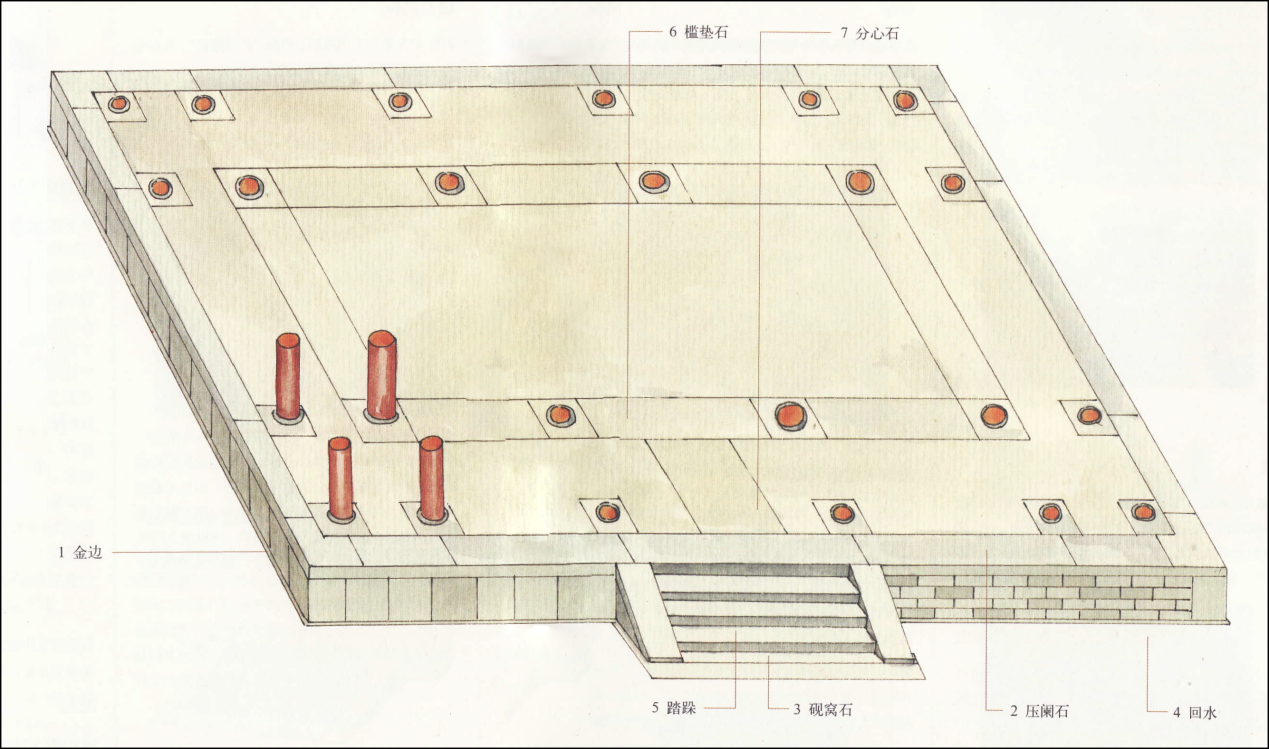

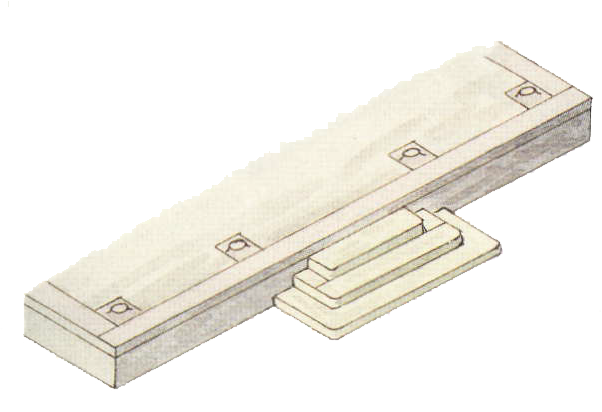

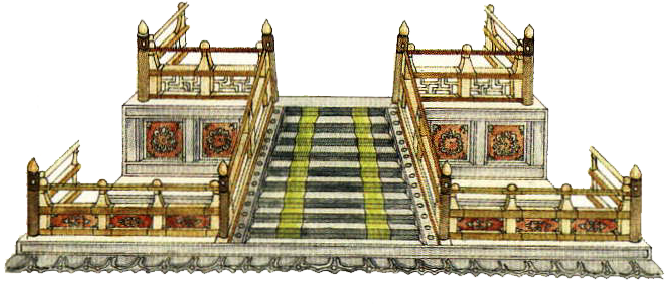

三开间带回廊建筑台基

在我国古代建筑台基中,有大型建筑和高等级建筑中所使用的须弥座式台基,也有普通砖石台基,本图即是一座三开间带回廊的普通建筑的台基。平面比较方正,它与须弥座式台基最大的区别是台基的立面中部没有束腰。同时,这种普通台基一般也没有雕饰,不像须弥座式台基会在束腰等处饰有多种雕刻。虽然这只是一座三开间的建筑,但基本能代表中国古建筑中普通台基的总体形象,因为这类普通台基中的组成构件它都有,诸如踏跺、阶条石、陡板石、金边、土衬等,并不因为它只有三开间而缺少哪一个构件。#专业中式仿古门窗

慢道

较为平缓的斜坡道或阶梯,就叫做“慢道”,它是相对于平行道路和陡直道路而言的一种道路称谓。“慢”就是“缓慢”的意思。宋代《营造法式》中规定:堂前慢道的高与长之比为一比四,而城门处的慢道的高与长之比为一比五。四川仿古门窗

陛

《羲训》中说:“陛升高阶也”,也就是说特别高的台阶就叫做“陛”。皇帝所居宫殿的台基最高,所以殿前的台阶就叫做“陛”,因此臣子都称皇帝为“陛下”,意思是说自己在台阶之下向皇帝禀报事情。

御路

在宫殿、寺庙等大型建筑或等级较高的建筑中,其台阶的中间部分不砌条石,而顺着台阶的斜向放置汉白玉石或大理石等巨石,石面上雕刻龙纹等精彩图案,显得富丽而尊贵,这一部分石面带就叫做“御路”。御路虽称作“路”,但人并不能在上面行走。古今和仿古门窗

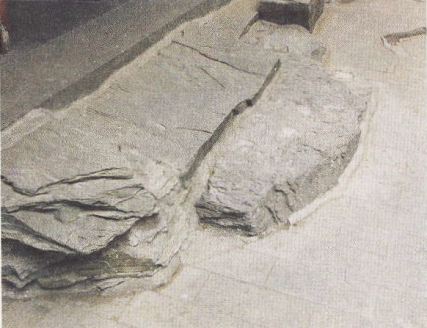

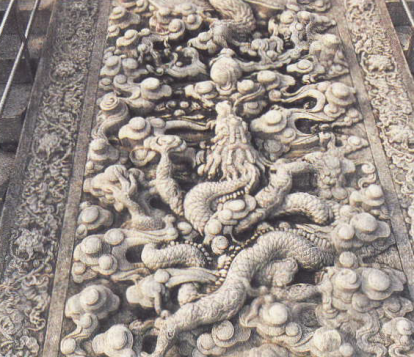

北京故宫保和殿御路

北京故宫中的重要宫殿前后台阶中间都有御路,如太和殿、中和殿、保和殿等。御路多由三块巨石组成,每一块巨石为一阶。御路表面主要雕刻龙纹,附有宝山纹和云纹。龙在云雾与宝山间穿梭、嬉戏,时隐时现,两旁有浅浮雕花边作装饰,使中央的龙雕更加突出,栩栩如生。

其中,位于保和殿北面台阶中部的御路陛石,长度16m多,重有200多吨,堪称故宫之最。石面上雕刻着“九龙戏珠”图案,周围浮云缭绕,精美异常。

阶

阶就是一级一级的梯状的走道,因为是呈阶梯状逐层上升的形式,所以称为“阶”。

左右阶

在宫殿、庙宇或高级大宅等重要殿堂的前方,其台阶分为左、中、右三列,中间一列是不能行走的,一般多是在其表面施以雕刻等作为装饰。两侧的台阶是可以行走的通道,被称为“左右阶”。居于左边的为“左阶”,居于右边的是“右阶”。周代时左右两阶的使用还有一定的礼仪规矩:左阶是主人行走,而右阶是客人行走。这种礼仪制度在汉代时也极为盛行。不过,宋代之后便逐渐消失了。

角石

角石是宋式台基中所用的构件,它位于角柱石之上、压阑石之下,比角柱石大,略呈正方形。角石上常雕刻有龙、凤、狮子等形象。清代时的台基上没有这种构件。

斗板石

斗板石就是位于台基的土衬石之上、阶条石之下并且是在左右角柱之间所铺砌的石构件。斗板石一般来说都是用石料砌筑,这从它的名称也可以看出来。但是如果没有可用的石料,也可以用砖代替。斗板石也称为“陡板石”。

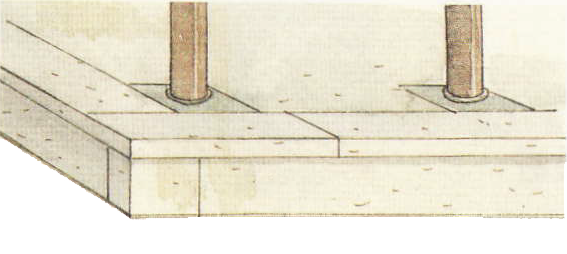

土衬石

在台基露明部分的下面,平行着垫一层石板,石板的上皮比地面高出约一到两寸,这块石板就叫做“土衬石”。土衬石也就是衬在台基与地面之间的石板。

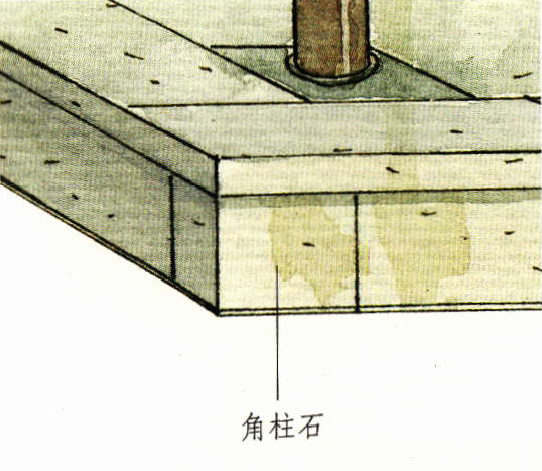

角柱石

台基的拐角处立置的石构件。宋代的《营造法式》中规定:“造角柱之制,其长视阶高,每长一尺则方四寸;柱随加长,至方一尺六寸止。其柱首接角石处合缝,令与角石通平”。这个规定不但确定了角柱石的尺寸与比例,而且还说明它位于角石之下。清代时因为台基变矮,所以角柱直接放置在阶条石下面,而不用角石。

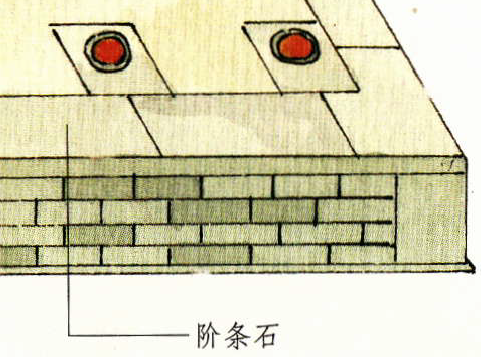

阶条石

台基四周沿着台边平铺的石件,叫做“阶条石”,一般为长方形。“阶条石”主要是依其形而命名,而依其位置命名又叫做“压面石”,因为它是压在台基边缘表面上的石件。

垂带石

垂带石一般也可以称为“垂带”,也就是台阶踏跺两侧随着阶梯坡度倾斜而下的部分,多由一块规整的、表面平滑的长形石板砌成,所以叫做“垂带石”宋代时称为“副子”。

须弥座

须弥座原是佛教造像的底座,由印度传来。须弥即须弥山,是印度佛教传说中的世界中心,以须弥山作为佛教造像底座以显示佛的伟大。须弥座传入中国以后,常用来承托较为尊贵的建筑,如宫殿和庙宇中的大殿等。须弥座由圭角、下枋、下枭、束腰上枭、上枋等几部分组成。

宫殿建筑的须弥座

宫殿建筑下面的须弥座,大多使用汉白玉石砌筑而成,高大洁白,气势非凡。北京故宫三大殿的须弥座就是汉白玉石,它不仅突显了黄瓦红墙的三大殿的富丽堂皇,更显出其不同一般的高雅与不凡。故宫三大殿须弥座上的雕刻较少,除了束腰处雕有椀花结带纹之外,其上枭、下枭、上枋、下枋几乎都没有雕饰,简洁大气。当然也有一些宫殿建筑的须弥座雕刻比较丰富。

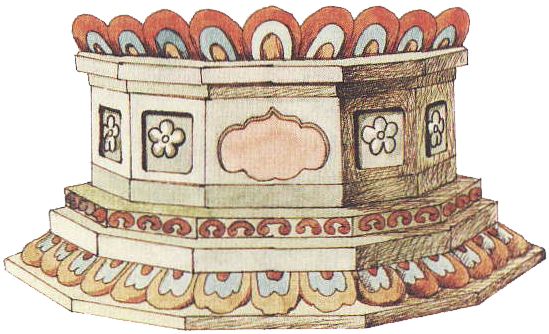

莲花须弥座

莲花须弥座就是须弥座雕刻以莲花纹为主,并且莲花形象非常突出。一般来说,莲花须弥座的莲花主要雕刻在上、下枭处,这样的莲花须弥座可以用在宫殿建筑中,也可以作为佛教造像的基座。而比较突出的莲花须弥座,除了束腰,甚至是包括束腰在内,全部为莲花瓣,并且大多是从束腰处开始,上下各为仰俯莲瓣形式,这样的须弥座大多是作为佛教造像的基座。

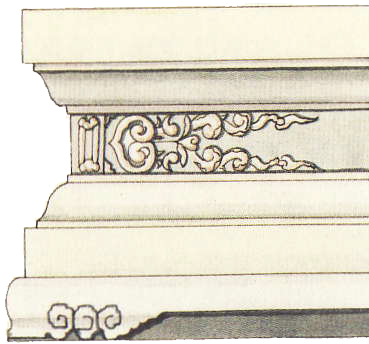

束腰带雕刻的须弥座

不同的须弥座有不同的雕刻,雕刻的多少也不尽相同,而是繁简有异。雕刻最少的须弥座是仅在束腰部分实施雕刻,而上下枋、上下枭都不施雕刻。

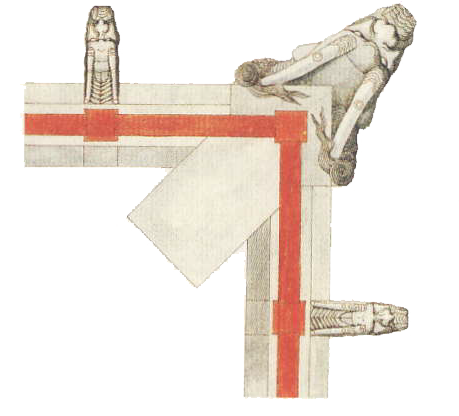

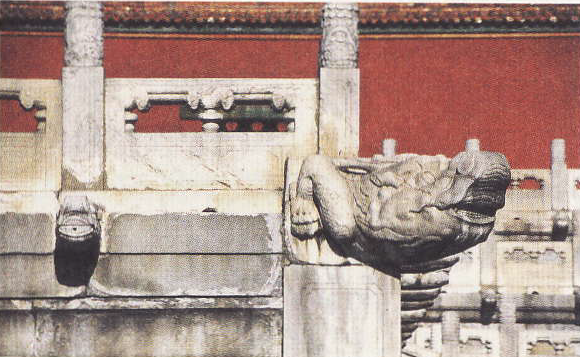

台基上的螭首

螭是传说中的一种有角的龙,螭首也就是龙头,在古代的碑额、殿柱、殿阶上常塑、刻有螭首形的花纹,起装饰作用。除纹样外也有雕刻成形的突出建筑之外的螭首,常常设置在建筑下面的台基外部栏板之下。

故宫三大殿台基上的螭首

天坛祈年殿台基上的螭首

螭首也就是“龙头”,所以一般台基上的螭首都是龙头形。但是北京天坛祈年殿下的台基螭首,却是与众不同。祈年殿台基螭首有上中下三层,上层为龙形、中层为凤形、下层为云形。

上一篇:中国古建筑图解之屋顶